DISCOGRAPHY

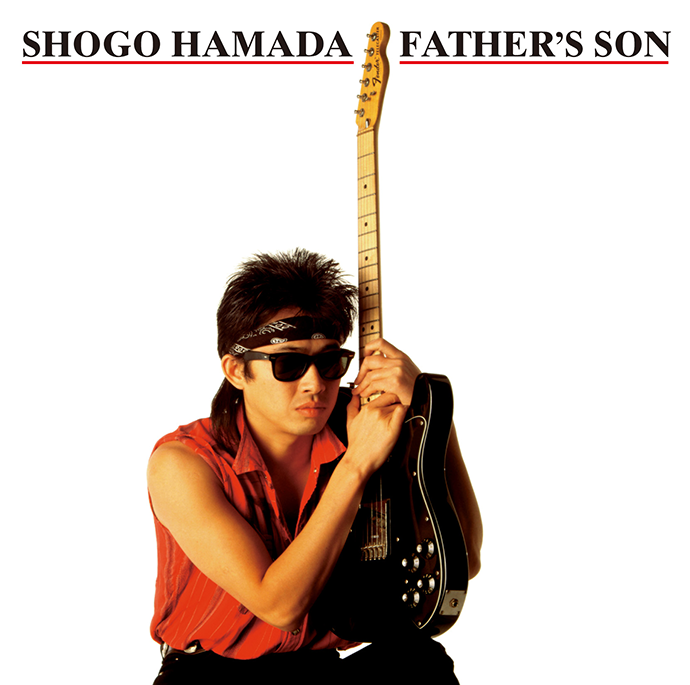

14th ALBUMFATHER'S SON

SECL-3015

1999/09/08 REMASTERING

1988/03/16 released

- 01BLOOD LINE(フェンスの向こうの星条旗)

- 02RISING SUN(風の勲章)

- 03DARKNESS IN THE HEART(少年の夏)

- 04WHAT'S THE MATTER,BABY?

- 05A LONG GOODBYE(長い別れ)

- 06I DON'T LIKE "FRIDAY"(戦士の週末)

- 07BREATHLESS LOVE

- 08NEW YEAR'S EVE

- 09RIVER OF TEARS

- 10THEME OF FATHER'S SON(遥かなる我家)

テーマは前2作からつながるものの、歌詞は浜田省吾のアルバムの中で最も重くシリアスなのでは。メロディーとサウンドもダークな色合いだが、暗く沈むのではなく心を揺さぶる高揚感を湛えている。全楽曲の中ではけっして数は多くない(が人気は高い)マイナーコードのロックの印象が強力な一枚。

前作の『J.BOY』が2枚組で通算5週チャート1位になって100万枚を超えるセールスになったんだけど、それを分析して次の作品を書くなんてことは考えもしませんでした。“J.BOY”ツアーの時に父が闘病を続けていて、ツアーが終わって2週間後に逝ってしまったということが大きかったです。『J.BOY』で初のナンバー1をとったのだけど、喜び浮かれるどころか心は沈んでいて、成功を感じることが出来ませんでした。ソングライターにとって個人のそのときの状況というのは大きいです。

『DOWN BY THE MAINSTREET』の少年達が、“日本少年”でもない”Japanese Boy” でもない自分はどういう存在なんだろうという問いに目覚めた『J.BOY』。その問いをさらに突き詰めたのが『FATHER'S SON』。

80年代後半といえば、ジャパン・アズ・ナンバーワンともいわれた時代で、日本は経済的には絶頂期にあった。アジア諸国の状況も現在とは全く違うものでした。

そして、当時は現状に肯定的でバブリーな音楽が多かったと思います。そんな風潮の中で、ソングライターとして自分自身と自分の置かれている環境をふり返って考えたんです。

輸入文化であるロックやポップミュージックをやっている自分、母親は明確に日本なのに、父親の存在が霞んでいて、自分達には“もうひとつのBlood Line”があるんじゃないかと。

その父親像を探すと、どうしても1945年にたどり着く。敗戦によって、そこにはアメリカの戦後の世界戦略が大きく絡んでいて、それまでと全く違う文化や価値観が入ってきて混乱した世代……の子ども達なんですよね、俺達って。

俺よりさらに若いミュージシャンやシンガーは、そんなふうな疑問を抱えて出発点に帰るきっかけすらないのかもしれないし、それでいいのかもしれない。俺自身もこのアルバムを作ったのちに、2000年代になって『MY FIRST LOVE』で“オレの初恋はRock’n’Roll そして今も夢中で追いかけてる”と歌っています。

でも、俺にとっては一度きちんとふり返ることが必要だった。このアルバムがあったから、“オレの初恋はRock’n’Roll”と歌えるようになったんだと思います。

全体に歌詞は重たい(笑)。たとえば「DARKNESS IN THE HEART」。ポップミュージックにしてはヘビーな詞なので迷いはあったんだけど、半端に歌ったら何も伝わらないんじゃないかと思って、あそこまでいきました。

1986年の“J.BOY”ツアーのパンフレットに次のような文を載せていて、歌詞はそのときの感覚がもとになっています。

〈若い頃のおれといったら“親父と同じような人生は送りたくない”が口癖のようだった。金や美しい女や自由を追いかけて、Rock&Rollのバンドをはじめた。そして今も九州の高速道路をツアーバスに揺られて走っている。おれは、33才になった。父さんがあの苦しい時代を生き抜き、おれ達子供を育てたことがどういうことなのかわかるようになった。父さん、何も心配しなくていいよ。子供達はうまくやってゆく。父さん達に負けないようにね。〉

このアルバムは、自分の音楽的な“父親”を探すのと同時に、「路地裏の少年」が「父の息子」なのだということを意識した、もう少年ではなくなったアルバムでもあります。

まあ、こういうのはあとから自分で分析しているだけであって、そのときは、そんなことを考えて作っているわけじゃないんだけど。

そもそも、もともとこのアルバムは「Daddy’s Girl」という曲で始まるはずだったんだよ。お父さんっ子の女の子の話として始めたんだけど、書き終えたらそれがお父さんっ子の男の子の“FATHER'S SON”になったんだから(笑)。

アルバムを作るごとに毎回毎回、「もう曲が出来ないんじゃないか」「これが最後になるんじゃないか」と苦しんで、でもある日きっかけになる曲が1曲出来て、「ああ、これでまたアルバムが出来るんじゃないか」と思える。

このアルバムでは「BREATHLESS LOVE」がその曲。出来たとき「俺はまた曲が書けるかも!」と思いました。

でもボーカルについては、レコーディングで「情けない!」って5万回は言ったね(笑)。「この曲、スティーヴィー・ワンダーとか天才シンガーが歌ったらいい曲になるのになあ!」とか。 頭の中には聴こえているんだけど、思うように歌えないという悔しい思いをしました。まあ、歌については、今でもそう思っているけどね。俺はけっして歌がうまいシンガーとは思っていない。

ラストの「THEME OF FATHER'S SON(遥かなる我家)」は井上鑑さんのCD-BOOK『TOKYO INSTALLATION』のときに書いたもののイメージを広げたんです(※1986年の作品。インストゥルメンタル「滑走路夕景」「水辺にて」の2曲を提供。「水辺にて」には、幼い頃住んでいた自宅の記憶を語る浜田省吾の声も収められている)。

俺の中にある東洋的なメロディーを欧米のサウンドで仕上げて、このアルバムを締めくくろうとしたんだね。

最初は歌詞はなかったんだけど、アレンジした梁くんが「あったほうがいいと思います」と提案してくれた。アルバムのテーマもあって日本語と英語と、それに東洋の国の言葉で歌おうと思って、“DO WHAT YOU WANNA DO”という意味の言葉でメロディーにいちばんうまく乗る言葉を探して、中国のマンダリン語で歌っています。

歌詞については、同じことを今は俺が梁くんに言っている。「梁くん、この曲、歌詞があったほうがいいよ」って(笑)。改めて聴くと、ピアノが入ってくるあたりから梁くんの才能が未来に向かって広がっていくのを感じるね。

ジャケットは、意図的にスプリングスティーンに代表されるアメリカンロック風なパロディーにしたんです。真面目すぎて洒落にならず、意図が伝わらなかったみたいだけど、“Like an American boy”な日本の若者ということです。

(インタビュー構成/古矢徹)